5月13日 、衆議院で通過した日本学術会議の組織改革を行う法案。学問の自由が脅かされるのではないかと懸念の声が相次いでいます。

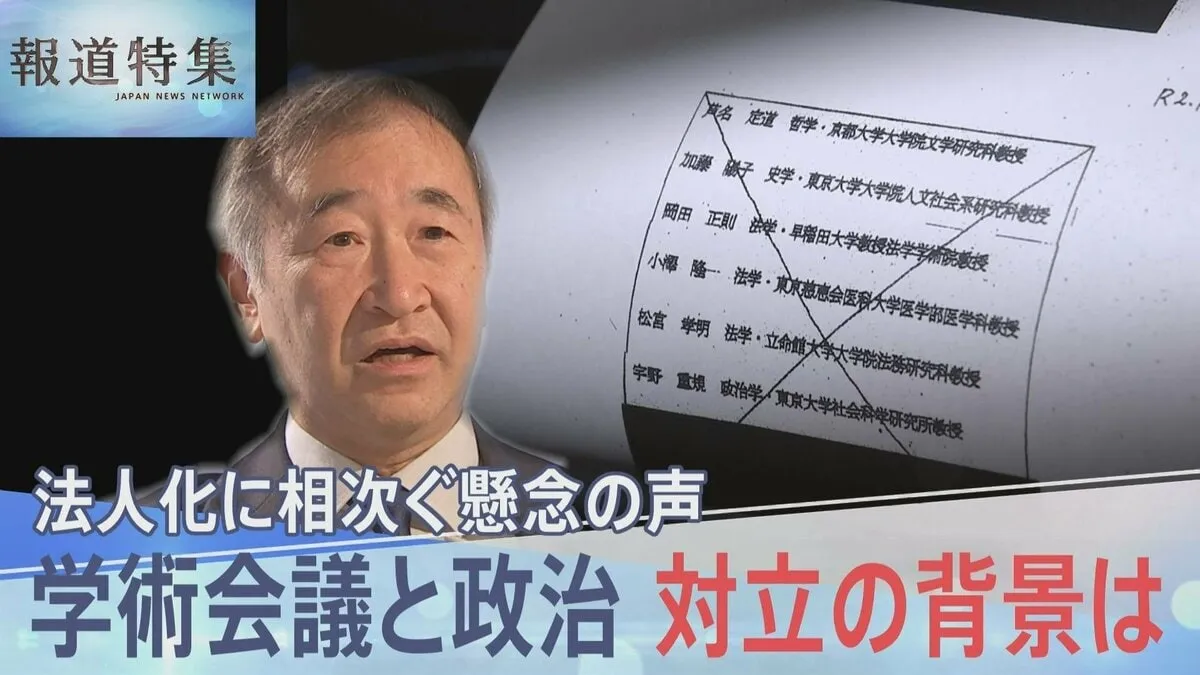

【写真で見る】開示された文書 6人の名前の上に大きくバツ印が

発端となった、菅政権下での“任命拒否”をめぐる問題。学術会議と政治、対立の背景にあるものとは。

今も明らかにされていない「任命拒否の理由」

5月13日、「日本学術会議」を組織改革する法案が賛成多数で衆議院を通過した。

学術会議は、日本を代表する学者が集まり、国の政策などについて科学者の視点で意見を伝える組織だ。法案が成立すれば、「国の特別機関」ではなくなり、「特殊法人」に移行することになる。

組織の改革が俎上にあがったのは5年前。当時の菅総理が、学術会議が推薦した会員候補者6人を任命拒否したことがきっかけだった。その理由について、政府はこう説明していた。

菅義偉総理(当時)

「ですから総合的・俯瞰的活動を確保する観点から――」

加藤勝信官房長官(当時)

「総合的・俯瞰的――」

今もその理由は明らかにされていない。

坂井学 内閣府特命担当大臣

「総合的・俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったもの」(4月18日)

「この法案は、独立性・自律性を抜本的に高める」(5月9日)

法人化することで、会議の独立性が高まると政府は主張している。

また、総理が会員を任命する仕組みも無くす。一方で、新たに総理が任命する「監事」という役職を置き、組織の運営をチェックするという。

村瀬健介キャスター

「国会議事堂の前です。通路の両側に、これだけたくさんの人たちが集まっています。今、国会で審議されています、日本学術会議の法人化をする法案に反対する人たちの集会なんです」

懸念されているのは、法人化しても結局、学術会議が政府のコントロール下に置かれるのではないかという点だ。

大学生

「政府側が介入して、独立性を危ぶまれるような状況になるのが一番心配」

法案の内容については、当事者である学術会議側も修正を求めている。

学術会議 法学委員長 川嶋四郎教授(同志社大学)

「例えば、監事は少なくとも(学術会議の)総会任命にするとか、あるいは監事2名と書いてあるので1名は学術会議が選任するとか。それが一番いいのではないか。常に政府に監視されながら、言わざるを得ないことを、言っているのではないかと思われるような、新しい学術会議ができてしまう懸念がある」

審議の際、大臣からはこんな答弁も出た。

坂井学 内閣府特命担当大臣

「特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は、今度は解任ができる」

法案には「著しく不適当な行為」があれば学術会議の判断で 会員を解任できることが示されている。

――「イデオロギーや党派的主張を繰り返す会員」は「著しく不適当な行為」にあたるとお考えですか?

坂井学 内閣府特命担当大臣

「その基準がどういうものか、基本的には候補者の選定委員会で議論した後、総会で解任するかどうかの決定を、学術会議自らが行うことになっている」

――学術会議の中で解釈すべきものを、事前に大臣から答弁することに問題は?

「問いの文脈やいきさつ等々含めて、もう一度精査をして、お答えをしたいと思います」

「ありえないですよね」“文書が存在しない”ことに原告の教授は

任命拒否された学者6人は国と争っている。5月16日までに6回、法廷が開かれた。

東京慈恵会医科大学(憲法学) 小澤隆一 名誉教授

「任命拒否の問題で、ずっと理由を示せと、根拠を示せと言ってきているが、意味のある理由が示されていない」

2021年、任命拒否の理由を示した文書の開示を請求。だが、政府は「文書は存在しない」などとして開示しないことを決定したため、2024年2月、6人の学者らは不開示決定の取消などを求めて国を提訴した。

原告となった早稲田大学の岡田正則教授と、東京慈恵会医科大学の小澤隆一名誉教授に話を聞いた。

東京慈恵会医科大学(憲法学) 小澤隆一 名誉教授

「(任命拒否という)異例のことをやったわけですから、何かやっぱり特別な理由と根拠があって、また、そのための準備もして、でないと、そもそも(任命拒否を)やる理由がないと思う。しかし、そのための文書が不存在だということは、裁判をやっていますけれども、ありえない」

――ありえないですか、文書が存在しないということは。

東京慈恵会医科大学(憲法学) 小澤隆一 名誉教授

「ありえないですよね」

早稲田大学(行政法) 岡田正則 教授

「日本には公文書管理法という法律があって、総理大臣でも官房副長官でも、重要な決定をした時は、必ず文書を作成しなきゃいけない。その判断に当たって使った文書は、きちんと残さなきゃいけない。こういう義務が課せられている。ところが、菅総理大臣(当時)も 杉田官房副長官(当時)も、全く自分の判断や決定について文書を残していない。理由も説明していない」

一方、一部だが開示が認められた文書がある。

安倍政権時代の2020年6月12日。学術会議が総会で、会員候補の推薦を決めた約1か月前、6人の名前の上に大きくバツ印が書かれていた。

――先生を含め6人の方に大きくバツと。こういった資料もあるわけですけども。

東京慈恵会医科大学(憲法学) 小澤隆一 名誉教授

「結局、学術会議が決める前の段階で、私達6人をピックアップして、もうバツというのは ダメという意味なのでしょうね。そういうことを決めていたのは、本当に由々しきこと」

早稲田大学(行政法) 岡田正則 教授

「学術会議が法律上で、きちんとした判断を任されているのに、それが判断する前の段階で介入しようとしたという点は、法律上の手続きからいっても、違法な介入と言わざるを得ない。日本の民主主義にとっても、非常に重大な問題がここに表れている」

5月16日、任命拒否の理由を改めて政府に問うと、これまでの答弁を繰り返した。

林芳正官房長官

「任命権者である当時の内閣総理大臣が、総合的・俯瞰的な活動を確保する観点から、判断を行ったものであると承知をしております」

裁判については、「係争中のことでもあり、コメントは差し控えたい」とした。

学問弾圧の歴史「津田事件」…著書を発禁・起訴も

終戦から4年後の1949年、学術会議は作られた。

学問の自由を標榜するのは、戦前・戦中、学問が弾圧を受けたからだ。その歴史を語り継ぐ場所がある。岐阜県美濃加茂市にある、下米田小学校を訪ねた。

山本恵里伽キャスター

「銅像はどなたですか?」

下米田小学校児童

「津田左右吉博士です、この学校の大先輩」

歴史学者で早稲田大学教授だった、津田左右吉。校長室には、津田が研究に使っていた書籍などが保管されていた。

山本恵里伽キャスター

「源氏物語、平家物語、土佐日記とか」

下米田小学校 安藤由美子校長

「蔵書を生前から寄贈していただいて、津田文庫として残っている」

津田は太平洋戦争直前、政府による弾圧を受けた。

当時、発禁となった津田の著書が美濃加茂市の博物館で保管されている。

美濃加茂市民ミュージアム 和歌由花 学芸員

「古事記・日本書紀など、上代(飛鳥〜奈良時代)の歴史を批判的に読み解いて、研究として、論じていくことを津田はやっていた。天皇の尊厳を冒涜すると罪に問われた本」

津田は古事記や日本書紀などを批判的に研究。歴代天皇の実在性に疑問を呈した。しかし、この研究が国家主義者から攻撃に晒されることになる。

「津田左右吉氏の大逆思想」「極悪の不敬行為」

津田の著書は、皇室の尊厳を冒涜する反逆思想として起訴された。いわゆる津田事件だ。

大正時代に発表された研究が、あとになってなぜ弾圧されたのか。東京大学の品田悦一名誉教授はこう語る。

東京大学 品田悦一 名誉教授

「(津田事件は)西暦でいうと1940年、神武天皇即位2600年目ということで、国を挙げて大きなお祭りをする、国威を発揚するときに、津田は神武天皇はいなかったと本にして出しているから、国にとっては都合が悪い。弾圧されたはっきりした理由だろう。邪魔なものは排除していいということがまかり通る時代になって、悪い前例が残ったということ」

「津田の受難繰り返さない」学問の危機は現在も

一審の有罪判決後、津田が記した上申書の草案が残されている。

山本恵里伽キャスター

「ここに『そのすべてが承服しがたいもの』と書かれていますね。納得いかない怒りみたいなものはこの文字からも見てとれる気がします」

5年前の任命拒否問題の際、品田氏が代表理事を務めていた学会は、津田事件を引き合いに抗議声明を出した。

上代文学会の抗議声明(2020年)

「津田の受難を二度と繰り返さないことが研究発展のために必須」

「自由闊達であるべき学問討究を萎縮へ導く暴挙」

東京大学 品田悦一 名誉教授

「任命を拒否された6人は、だいたい人文学関係の人たち。日本の戦争遂行などについても 批判的ないろんな研究を残している。そういう方々が弾圧の対象になった。人文学が公然と弾圧されているような国で、民主主義が健全に保たれるとはとても思えない。学問の危機は、民主主義の危機でもあると思ってます」

“外からの圧力に左右されない学術会議を” ノーベル賞受賞者でもある前会長の訴え

ノーベル物理学賞を受賞した、日本学術会議前会長の梶田隆章氏は、学術会議の存在意義をこう語る。

日本学術会議前会長 梶田隆章 氏

「現代社会というのは、科学の議論なしに色んなことが進まない。科学者の集団が、科学に基づいて、社会の在り方を社会に向けて発信するとか、地球温暖化の問題とか、科学に基づいて発信していくことが、今まで以上に重要になっている」

5年前、梶田氏は自身が会長に選出された学術会議の総会で、初めて6人の任命拒否について知ったという。

今回の法案は、抜本的な見直しが必要だと訴える。

日本学術会議前会長 梶田隆章 氏

「活動に対する自律性・独立性。会員選考についての 自律性・独立性は極めて重要。その2つは今の法案を見る限り、我々が望むようなものになっておらず、懸念を感じている。外からの余計な圧力に左右されない、科学者の良心としての発信が、求められていると思う。そのような学術会議であり続けなければならない」

・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】

・「水道水がおいしい都道府県」全国1位は?“蛇口からミネラルウォーター”の地域も【ひるおび】

・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】