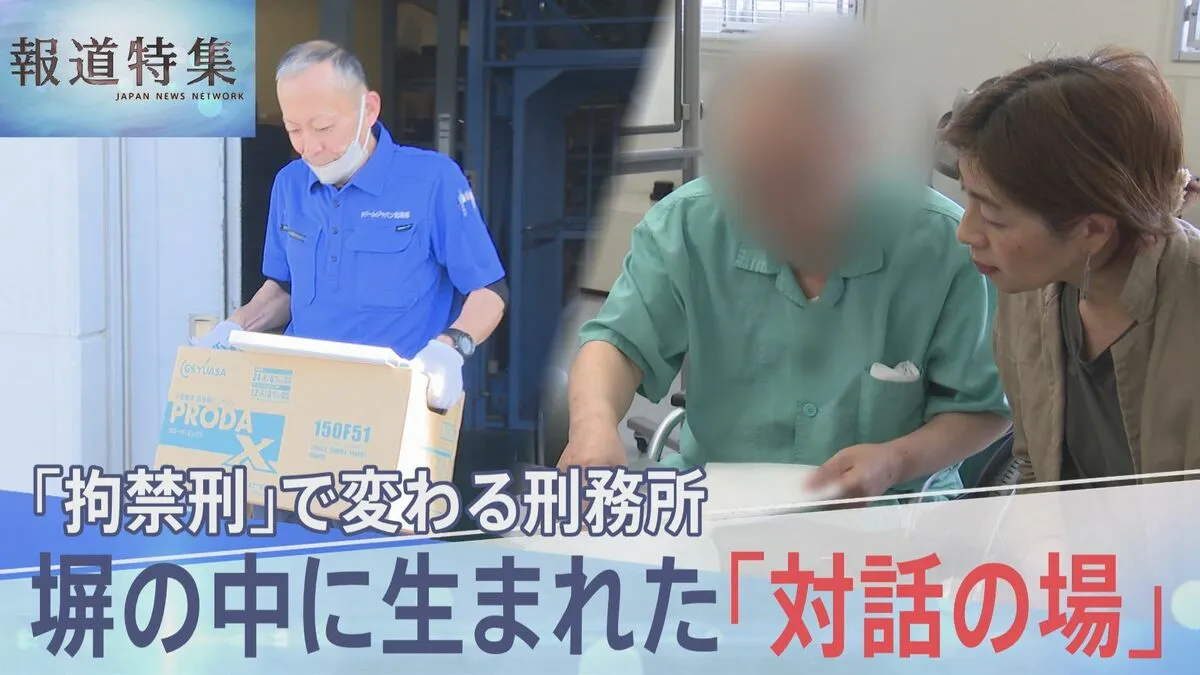

新たな刑罰「拘禁刑」の導入で変わる刑務所。これまでの「徹底的な管理」から、受刑者との「対話の場」を作ろうとする取り組みがあります。その現場から見えてきた変化とは?

【写真を見る】【拘禁刑】塀の中に生まれた「対話の場」“懲らしめ”から“立ち直り支援”へ 明治以来の大改革で変わる刑務所【報道特集】

5回目の出所「このままではだめだと思って」「もうやるしかない」

運送会社社長・長原和宣さん。北海道の月形刑務所で1人の男性を待っていた。

ドリームジャパン北海道 長原和宣社長

「シャバだよ、ここ」

重田和彦さん

「戻りました。8年ぶりです」

重田和彦さん(51)。10代の頃から詐欺などの罪で服役を繰り返し、人生の半分以上を刑務所で過ごしてきた。

2024年の暮れ。私たちは、月形刑務所の中で、長原社長の採用面接に臨む重田さんを取材していた。

「このままではだめだと思って。確かに20年は中(刑務所)にいましたけども、まだ50歳なので」

長原社長

「内定します。覚悟を決めて来てほしい」

重田さん(51)

「もう次がないので、やるしかないです」

長原社長

「刑務所は卒業しましょう」

重田さん(51)

「はい、恥ずかしいので」

長原社長

「人生100年、半分刑務所にお世話になってしまったので、残りの半分はシャバで輝く人生」

刑務所を出るのは、これが5回目だ。

重田さん(51)

「最初は21歳。寸借詐欺で『バイクが盗まれた』と嘘を言って。『警察署までの金を貸してくれ、タクシーで行くから』と。それで1人につき3万~5万だまし取って」

「必ず返すから金を貸してくれ」。面識のない人を何人もだました。

神奈川の出身だが両親はすでに亡く、唯一の肉親である妹とも連絡が取れない。

長原社長

「中(刑務所)に入っているとき、外に出たらやりたいと思っていたことは?」

重田さん(51)

「そういうのはなかったかもしれない。仕事がしたくて」

受刑者の55%は再び刑務所に戻ってきてしまう。刑務所で重田さんは、刑務作業を淡々とこなす毎日で、「罪と向き合う時間は限られていた」と話す。

重田さん(51)

「本当に反省している人は一部だと思います。全部強制なので、主体性がとれなくて反省する時間もない」

“懲らしめ”から“立ち直り”へ…「拘禁刑」で変わる刑務所

広大な十勝平野の中心部に16万人が暮らす帯広市。

重田さんは長原社長の会社で宅配ドライバーとして、社会復帰の道を歩み始めた。

職場の女性

「(納品書が)3枚つづりになっているから、下の2枚もらって。上だけ渡して」

重田さん(51)

「わかりました」

出所から2か月、運転免許を取り直した。タイヤやバッテリーなどの商品を、ガソリンスタンドや自動車販売店に届ける。

重田さん(51)

「汗水たらして働くこと自体が、自分には絶対できないと決めつけていた。そのままでは、また捕まるじゃないですか。それだけは絶対にだめだと思って」

定職に就かず、金がなくなれば詐欺を繰り返していた重田さん。刑務所での生活が長くなり、社会で人とうまくコミュニケーションが取れなくなっていった。

嫌なことがあると、すぐに逃げてしまっていたという。

職場の女性

「重田さん、これなんで納品書持って帰ってきたの?」

配達の時間に追われて焦り、取引先に渡すはずの納品書を持って帰ってきてしまった。

職場の女性

「サインはもらっているからいいけど、納品書は向こうにないとまずいから、持っていってほしい」

重田さん(51)

「すみません」

「教えてもらっているので、多少強いことを言われることはある。今までだったら間違いなく1回や2回で、逃げてしまっていた」

早く一人前と認めてもらうために、重田さんには欠かさないことがある。家に帰るとノートを広げ、配達のルートを復習している。

重田さん(51)

「スマホを出して、マップを広げて、ノートが何冊かあるんですけど、出来が悪いので」

受刑者が二度と塀の中に戻ってくることが無いよう、刑務所は2025年、明治以来の大改革を行った。新しい刑罰、「拘禁刑」の導入である。

月形刑務所の刑務官

「令和も昭和も字がきれいですね」

受刑者

「そうですか?」

刑務官

「私よりもきれいです」

拘禁刑では刑務作業を義務とせず、受刑者の特性に応じて学習指導や就職の面接練習など、社会復帰のための指導を増やしている。

受刑者を名前で、それも「さん」付けで呼び、かつて行われていた号令に合わせた行進も、今は静かに歩くだけだ。

受刑者を「懲らしめる」場から、「立ち直らせる」場に変えようとしている。

そして、札幌刑務所では「当事者研究」と呼ばれる先進的な取り組みが始まっている。

「この足でどんな悪いことが」 7回目の服役者と始まった“対話の場”

8月、札幌刑務所の会議室に北海道医療大学の教授や、ソーシャルワーカーらがやってきた。

刑務官や専門家が受刑者と悩みや生きづらさを一緒に考える。「当事者研究」と呼ばれる新たな取り組みだ。

刑務官に車いすを押されて入ってきたのは、窃盗などの罪を繰り返してきた60代のA受刑者。

A受刑者(60代)

「7回も入っているわけですよ。この足でどこに行って、どんな悪いことができますか。おとなしく生きるしかないんですよ」

「当事者研究」では、受刑者と車座になって話し合う。

北海道医療大学 向谷地生良特任教授

「もう刑務所に戻ってこないという気持ちを、今回は強く持っているということで」

A受刑者(60代)

「もちろん」

自分を語りたがらないA受刑者に対し、周囲が問いかけて言葉を引き出していく。

北海道医療大学 奥田かおり講師

「過去にグループホームで生活していて苦労したことは?」

A受刑者(60代)

「ありますよ。監視・管理・制限・支配、『俺は職員だ、お前らは利用者だ』そういう口の利き方をする。足が不自由じゃなかったら、とっくにけんかしている」

A受刑者の課題は、これまでいたグループホームで職員とうまくコミュニケーションが取れなかったこと。

職員と対立してグループホームを飛び出しては、生活に困って、万引きを繰り返していた。

向谷地特任教授

「グループホームに入る時とき、監視・管理・制限・支配について事前にチェックできたんですか?」

A受刑者(60代)

「それはないです。入って初めて分かった」

課題がわかると、それを解決するために全員で知恵を出し合う。

社会福祉士

「早い段階からグループホームの職員と会って、出所までに何回か会って信頼関係作っていかないと」

奥田講師

「グループホームの人がここに来て話すのは難しい?」

札幌矯正管区 長島信明係長

「話し合いに入ってきた実績はない」

向谷地特任教授

「つまずいたり、壁にぶつかったりすることがとても大事な経験なので、それを肯定的にとらえながら、チームでやっていくというイメージをグループホームにも持ってもらう」

研究チームの中心は向谷地生良さん。北海道に「当事者研究」を持ち込んだ人物だ。

「これでいいのだ」 失敗も大事にする“当事者研究”の原点

北海道・浦河町にある「浦河べてるの家」。精神障害がある人たちが暮らす場所として、浦河赤十字病院のソーシャルワーカーだった向谷地さんが1984年に設立した。

「当事者研究」を始めたきっかけは、閉鎖された病棟で薬に頼る一方的な精神医療の在り方に疑問を抱いたことだったという。

向谷地特任教授

「心配なことは全部専門家に任せて、自分は守られたオブラートの中で暮らすことが安全・健康なんだと言われてきた中で、もしかしたら違うのではないか。『自分のことだからみんなで一緒に研究しよう』と始まったのが当事者研究」

統合失調症の浅野さん(41)。「誰かにつけられている」といった妄想があり、物音などに敏感になってしまうことに悩んでいる。

浦河べてるの家 浅野さん(41)

「友達の家から帰ってくるときに、車がバアっと走ったんですよね。それで腹が立ってしまって、自転車をバッと倒してしまった」

向谷地特任教授

「ちょっと怖いことがあったと」

生活のストレスがたまると、つい大声を出してしまう。

浅野さん(41)

「うちの親が70歳で高齢になって、その後のことがわからない。電話かけると『葬式が…』という話になる」

向谷地特任教授

「苦労がたまってくると、アンテナが敏感になって誤作動的な感じになる」

「当事者研究」の目的は病気の治療ではなく、つまずきながらも一緒に生きていく方法を考えること。

べてるの家の仲間からも…

浦河べてるの家の住人

「私も不安がたまってくると敏感になるのはわかる。さりげなく視線が来ただけで『私何かした?』みたいな」

「浅野さんはいつも受け身なんじゃないか。これからは受け身ではなく、攻めたことをやっていけばいいんじゃないか」

浅野さんは「当事者研究」を繰り返すことでありのままの自分を理解し、周囲に受け入れてもらえたと感じたという。

7月、浅野さんは地域の人たちに向けて研究成果を発表した。

浅野さん(41)

「仲間と当事者研究を繰り返す中で、新しい自分の助け方を考えた。『これでいいのだ』と言うことにした」

「これでいいのだ」と、こんな替え歌を作った。

向谷地特任教授、浅野さん

「これでいいのだ~♪ 幻覚妄想あさのんのん♪ 天才一家だ あさのんのん~♪」

向谷地特任教授

「病気や大変さを経験した人が互いに支え合い、知恵を出し合い生きていくことで、足腰の強い暮らし方、働き方ができるのではないか。この領域で大事にしていることはみんなに応用が利くヒントがいっぱいある」

「意見を聞きたいなと思って」 問いかけに答えるだけだった受刑者の“変化”

9月、札幌刑務所で行われたA受刑者の「当事者研究」は、6回目を迎えた。

この日、A受刑者に変化が。手には自作のメモが握られていた。

A受刑者(60代)

「早速入りたいんですけど。3ページ。まずは物件のこと」

メモには出所後に入居を考えているグループホームの間取りや家賃、光熱費などの条件がまとめられていた。

A受刑者(60代)

「電気、水道、ガス、灯油が実費なんですよ。今時、水道料が込みじゃないなんて」

不満を訴えた後、こう尋ねると…

奥田講師

「メモを書いてきて、持ってこようと思ったのはなぜ?」

A受刑者(60代)

「意見を聞きたいなと思って」

これまで問いかけに答えるだけだった受刑者が、まわりの意見を聞きたいと、初めて自ら相談したのだ。

研究チームは、出所後も一緒に「当事者研究」を続けていくと約束した。

A受刑者(60代)

「本当に来てくれる?(刑務所を)出た後」

奥田講師

「もちろん。話を聞きたいし、継続してこういう関わりをしたいと思っています」

A受刑者(60代)

「本当にいいのですか?」

札幌刑務所の刑務官

「そういうところはすごい遠慮するね」

札幌矯正管区 長島信明係長

「監視・管理・制限・支配だけでいいのであれば、こんなことをやる必要はない。塀を出た先も刑務官が思いを致すようになることが拘禁刑の狙うところ。こういう対話の場はどうしても必要」

罪を繰り返すことがないように、刑務所を出た後も支え続ける仕組みが必要だと、向谷地さんは訴える。

向谷地特任教授

「出た後もまたここに戻って来ざるを得ないということは、その人の個人的な責任や意志の弱さというよりも、そういうことを生み出している社会的な責任、個人や刑務所の職員だけに負わされるテーマではない」

人生のやり直し「待っている人がいる存在がでかい」

7月に懲役8年の刑期を終えて出所した重田さん。人生をやり直そうと思ったのは、塀の中で長原社長とつながったからだ。

長原社長

「手を抜くとか怠けるとか、怠慢ということがないので、そういう一生懸命さがすごく気持ちいい」

長原社長は社会復帰の難しさをよく知っている。

実は20代の頃、覚せい剤の使用などで有罪判決を受けたことがあるからだ。

長原社長

「純粋に応援したい。自分自身が本当に大変だった。なかなか社会は受け入れてくれない」

重田さん(51)

「長原さんの話で、『重田なら大丈夫』と言ってもらえたのが嬉しかった。待っている人の存在が大きい。向こうが信用してくれるなら、こちらも応えなきゃいけない。刑務所でも余計にある」

・「インフルにかかる人・かからない人の違いは?」「医師はどう予防?」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】

・「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】

・【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【後編】「どちらからホテルに誘うことが多かった?」記者と小川晶市長の一問一答(9月24日夜)