蕁麻疹経験者の高橋真麻さんが専門医に聞く!慢性特発性蕁麻疹への理解を深め、最新の治療法を知るセミナー開催

2025-09-29 15:00:46

サノフィ株式会社は、「世界蕁麻疹の日」を前に、原因が特定できず、症状が6週間以上続き、意外と知られていない慢性特発性蕁麻疹への認識を高める『慢性特発性蕁麻疹(CSU)セミナー 蕁麻疹経験者 高橋真麻さんが聞く 「また出た」を長期間繰り返す患者さんの“見えない負担”とは』を開催しました。

特別講師として大阪医科薬科大学 皮膚科学教室 准教授の福永淳先生より、慢性特発性蕁麻疹の解説や診療の課題、最新の治療環境についての講演、また、蕁麻疹の経験があるフリーアナウンサーの高橋真麻さんも登壇し、慢性特発性蕁麻疹患者さんが抱える課題や疑問などについてのトークショーも行われました。

慢性特発性蕁麻疹の病態と治療のアプローチについて解説

福永先生の講演では、まず蕁麻疹は、膨疹と呼ばれる皮膚に赤い膨らみが出現し、一日以内に跡形もなく消えるのが基本的な特徴で、ある程度継続して出続ける湿疹との違いを強調。

蕁麻疹は「モグラたたき」のように場所を変えて出現しては消えるという特徴があると説明しました。

日本のガイドラインでは、蕁麻疹は原因のわからない特発性、アレルギーなどで引き起こされる刺激誘発型、血管性浮腫、蕁麻疹関連疾患の4つに分類され、特発性のうち6週間以上続くものが慢性特発性蕁麻疹と定義されているんだそう。

蕁麻疹の約6割がこの慢性特発性蕁麻疹とされていて、女性患者が約6割を占め、世代的には40代が患者数のピーク、また日本における慢性特発性蕁麻疹の患者数が約200万人、年間新規発症が約100万人と推定されることを紹介しました。

蕁麻疹のメカニズムとして、マスト細胞がヒスタミンを放出し、血管拡張やかゆみを引き起こすと解説。

慢性特発性蕁麻疹の平均罹患期間は1年から5年程度ですが、5年以上続く患者さんも約11%存在し、長期にわたる疾患であることが示されました。

福永先生は、蕁麻疹の診断には問診が重要で、症状の出るタイミングなどを確認して必要に応じて検査を行うんだそう。

治療については、抗ヒスタミン薬を基本とし、効果不十分な場合は他の薬剤を追加するステップアップ療法を紹介。しかし、抗ヒスタミン薬で十分な効果が得られない患者が約6割存在することも指摘しました。

また、蕁麻疹に対してステロイド外用薬(塗り薬)を使用することはガイドラインで推奨されておらず、効果があるというエビデンスもないと強調しました。

新たな選択肢で進展する慢性特発性蕁麻疹の治療

福永先生は、慢性特発性蕁麻疹患者さんの主な負担として、かゆみと睡眠障害を挙げました。

サノフィの調査によると、慢性特発性蕁麻疹患者さんのおよそ9割が生活のつらさを感じており、特に「眠れないほどのかゆみによるつらさ」と、「いつまで続くかわからない」という長期にわたるQOLの低下に耐えていると指摘。

また、患者さんは蕁麻疹を「すぐ治る病気」と考えがちですが、慢性化すると長期間症状が続くことがあり、それを患者さんに十分説明できていない医師も多く、そこに認識のギャップがあるんだそう。

さらに、慢性特発性蕁麻疹は診察室で症状が見えないことが多く、それが診察上の大きなギャップを生み、適切な治療がなされない要因となっているんだとか。

症状が出た際に写真を撮っておくなど、患者さん側も症状を見える化することが大事だそうです。

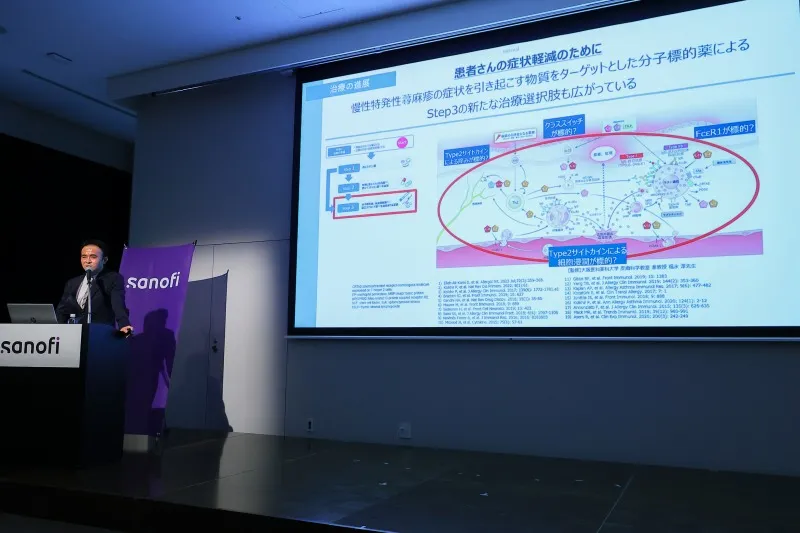

一方で近年の研究により慢性特発性蕁麻疹の病態理解が進み、マスト細胞だけでなく多彩な免疫細胞やサイトカインが関与していることが明らかになったと説明。

これにより、従来の抗ヒスタミン薬による「出口戦略」だけでなく、病態の「入り口」から抑える分子標的薬などの新しい治療法が開発されていることを紹介しました。

しかし、こうした新しい治療法の存在を知っている患者は6.5%に過ぎず、情報発信の重要性を訴えました。

蕁麻疹と湿疹の違いって?高橋真麻さんの質問に専門医が回答

セミナー後半のトークショーでは、フリーアナウンサーの高橋真麻さんが自身の蕁麻疹の経験を踏まえながら、福永先生に蕁麻疹に関する様々な質問を投げかけました。

まず、よく混同されがちな蕁麻疹と湿疹の違いについて、蕁麻疹は出ても一日後には跡形もなく消えるのに対し、湿疹は少なくとも1週間程度続くという違いがあるそう。

また、治療法も異なり、蕁麻疹は主に飲み薬(抗ヒスタミン薬)で治療するのに対し、湿疹は主に塗り薬(ステロイド外用薬)で治療すると説明。

福永先生は、この違いを理解していない医師も多く、適切な治療が行われていないケースがあることを指摘しました。

高橋さんは、過去に蕁麻疹が出てもすぐに引いてしまったので自己判断で病院に行かなかったケースもあるとのことで、これについて福永先生は、

「蕁麻疹からアナフィラキシーという重篤な症状になる場合もありますし、6週間以上症状が続くようなら慢性特発性蕁麻疹の場合もあります。この場合は治療アプローチを加えないとなかなかよくならないので、病院を受診して欲しいです。」と回答。

特に、新しい分子標的薬の登場により、従来の抗ヒスタミン薬では効果不十分だった患者さんにも効果的な治療が可能になってきていることも改めて強調しました。

「蕁麻疹と湿疹の違いを理解すること、原因不明の蕁麻疹が多いことを知ること、そして新しい治療法が登場していることを患者さんには知って欲しい。」と、福永先生は最後にメッセージを伝えました。

身近に誰にでも起こり得る蕁麻疹ですが、その種類や新たなお薬があることなど、実はよく知られていないことが課題とわかりました。

気になる症状が出たら、迷わず病院を受診し、適切な治療を受けていただきたいと思います。

情報提供元: マガジンサミット